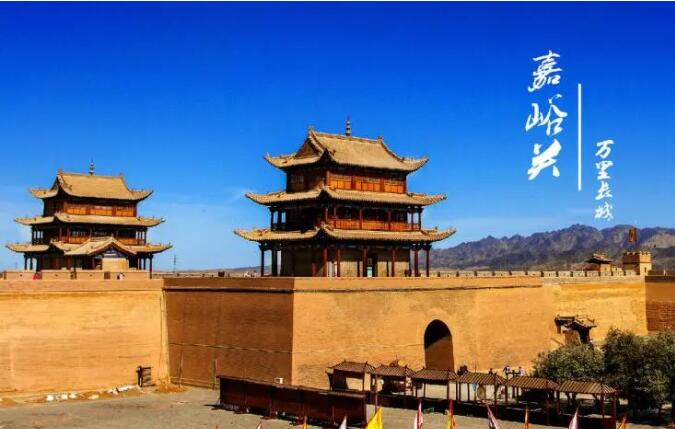

当今世界,人们提起中国,就会想到万里长城;提起中华文明,也会想到万里长城。嘉峪关是万里长城的西端起点,在中华文明的时空隧道中,在千年不曾断流的历史文化长河中,其标刻性价值、代表性意义举足轻重。

探寻中华民族的精神基因、文化血脉,万里长城嘉峪关是一个不容小觑的坐标。千百年来,横亘在嘉峪关大地上的长城文化资源虽经历史烽烟的反复揉搓,但一点都未曾失掉灿烂峥嵘绽放那一刻的光晕和色泽。

“留住历史根脉,传承中华文明。”这是一代代嘉峪关文物工作者念兹在兹的心灵共鸣。

从建市伊始,嘉峪关市就把长城文化资源的合理利用、保护管理作为文物工作的重要指导原则,成立文物管理部门,规范文物保护。

1972年9月12日,嘉峪关市文物管理所正式批准成立。文物管理所的成立,为嘉峪关文物事业的规范化管理铺平了路子。

做好抢救性保护工作,让尘封的长城文化资源再现昔日的风采,从1965年建市到20世纪70年代末,老一辈嘉峪关文物工作者用无私的奉献践诺着文物人的担当和使命。

可喜的是,1978年改革开放的春风,让这座古老而年轻的城市又一次涌起了新的春潮,也让嘉峪关的文物事业步入了一个全新的发展阶段。

长城是中华民族精神的重要标志,保护好长城在全国都有着无可比拟的示范性意义。

1980年,在省文化厅的支持下,我市对嘉峪关关城内的戏台和关帝庙进行了全面整修。同年,市政府又拿出专门款项对文昌阁的廊柱进行了抢救性更换。同时夯筑了外城城墙647米,对东闸门进行了加固,更换了门柱,安装了大门。

历史悠久的长城文化资源是祖先留给嘉峪关珍贵的文化遗产,容不得漠视,更容不得不管不问、不理不睬,必须坚持保护优先的理念。

1984年9月,邓小平提出“爱我长城,修我长城”的伟大号召。在这一号召的指引下,全市人民齐动员,掀起了大规模维修长城的高潮。

据统计,从1984年起,我市社会各界捐款20余万元,国家文物局、国家旅游局拿出320余万元,省政府拨款150万元,市政府出资220万元,全市有关事业单位赞助约27万元,“修我长城”的热潮在嘉峪关持续涌动。

1986年,按照“修旧如旧、恢复原貌”的原则,我市重新修建了嘉峪关关楼,修复了游击将军府,夯筑了关城内的全部土筑城墙,修复了井亭、碑亭,修筑了悬壁长城,新建了新城魏晋砖壁画墓博物馆。

嘉峪关历史悠久,长城文化遗存丰富多样,做好抢救性保护工作,在修建各类基础设施的时候,务必要避免破坏。

从2000年到2008年,在西气东输工程、成品油管道工程、清嘉高速公路等国家重点工程穿过长城时,嘉峪关市文物管理部门积极与有关部门合作,制订切实可行的文物保护措施和施工方案,最大限度地保护长城的完整性,这也为党的十八大以来,嘉峪关长城文化旅游资源的传承、保护、开发打下了坚实的基础。

长城文化资源的保护、传承和弘扬不是一代人的事,而是世世代代永续传承的恢弘伟业。只有站在历史的峰峦之上,才能更清晰地洞察其生生不息的未来。

长城文化资源的保护和传承必须尊重规律、顺应规律,而尊重规律、顺应规律的前提就是让整个保护传承工作有章可循。

1981年4月,嘉峪关市人民政府发布《关于保护文物古迹的布告》,明确规定嘉峪关关城等文物古迹的保护范围和保护办法;

1989年1月,嘉峪关市人民政府公布了48处文物古迹为嘉峪关市第一批市级文物保护单位;

新时代以来,文物部门又先后制定了《万里长城——嘉峪关文物保护规划》《嘉峪关长城文化旅游景区总体规划》《关城景区详细性控制规划》《文物景区内部管理手册》《文物安全巡查责任范围划定办法》;

……

这些规章制度,明确了文物景区文物保护和管理工作各相关部门的工作职责,有效地阻止了长城文化资源人为破坏现象的发生。

历史铺长卷,时代挥椽笔。2019年8月20日,习近平总书记视察嘉峪关行程结束后,临行前,总书记再次回望关城,说道:“嘉峪关城市建设得不错,文物保护也做得很好!”

党的十八大以来,为全面做好长城保护、传承弘扬长城文化,嘉峪关市以建设长城国家文化公园为统揽,举全市之力、集各种资源建好政策库、理论库、文化库、人才库、项目库,扎实推进保护传承、研究发掘、环境配套、数字再现等工程和项目,使中华民族代表性符号更加彰显。

近年来,嘉峪关对属于长城防线体系的各类建筑物、人工构筑物,进行全面保护和必要修缮,对境内所有单体建筑(墩台、烽火台)、关堡、墙体等长城文物进行全覆盖监管,对存在安全隐患的市级文物本体进行抢救性维护,让长城这个嘉峪关的文化标的持续焕发新的容颜。

长城是中国的代表、中华民族的象征,按照“大长城”思路,嘉峪关在现有长城旅游资源和格局基础上,着力构建以关城为核心、过渡自然、衔接紧凑、业态丰富、气息贯通、品质优良的长城文化旅游大景区,稳步推进长城国家文化公园建设。

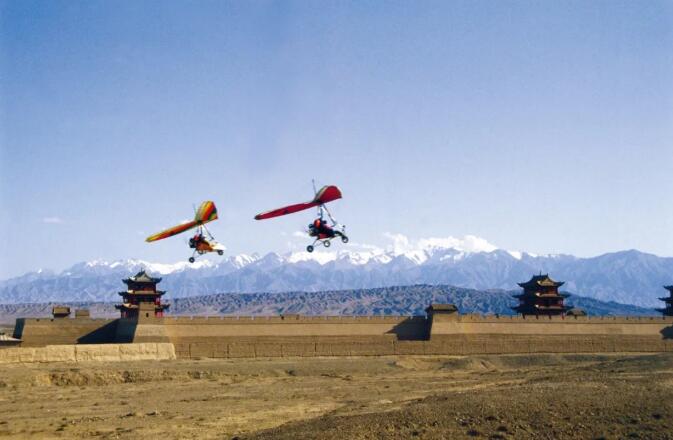

党的十八大以来,为把长城这一宝贵的历史文化资源保护好、展示好、利用好,嘉峪关依托全境长城资源,积极打造全域、全季、全线长城文化旅游品牌和示范区,持续办好精品节会赛事,深入开展长城文创产品的研发、展示和文创情景体验等活动,推动长城文化旅游深度融合。

一个民族的复兴需要强大的物质力量,也需要强大的精神力量。党的十八大以来,嘉峪关充分发挥丝路(长城)文化研究院作用,加强与高等院校、科研院所合作,深入挖掘长城历史遗存中蕴含的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范,阐释蕴藏其中的文化精神、文化胸怀,推动文化研究服务共建“一带一路”,打造涵养中华民族的“精神长城”。

中华民族优秀的传统文化需要挖掘,更需要传承。党的十八大以来,嘉峪关积极发挥嘉峪关关城作为全国爱国主义教育基地的作用,组织部队新入伍官兵、市民群众参加长城爱国主义教育活动,组织党员开展以长城为主题的教育实践活动,把弘扬长城精神融入培育践行社会主义核心价值观,持续激发爱长城、爱历史、爱城市、爱国家、爱民族的自豪感和自信力。

“纤纤不绝林薄成,涓涓不止江河生。”长城资源的精髓在文化,长城文化的精髓在精神,长城精神的精髓在赓续。只要全市上下持续做好长城丝路文化精神的内涵发掘,那么,那些陈列在嘉峪关这块文化沃土上的长城遗产一定会以更加崭新的形象呈现在世人面前,成为嘉峪关乃至中华儿女内心深处最难以忘却的集体记忆。